2023年12月に義務化となったアルコールチェック。介護施設や介護事業所も対象となり、各事業所で対応をしておられることと思います。

この記事では、アルコールチェック義務化についての詳細や、アルコールチェックの実施方法などをまとめていますので参考にしてくださいね。

アルコールチェック義務化の対象は?

業務で白ナンバーの車両を5台以上、または定員11名以上の車両を1台以上保有する事業所を対象に、アルコール検知器を用いたアルコールチェックをすることが義務化されました。(オートバイは0.5台として換算されます)

この内容は2022年10月から施行される予定でしたが、アルコール検知器の購入が殺到し、ほとんどのメーカーが在庫切れとなったため、一旦施行を延期としていました。

検知器メーカーの在庫が落ち着いてきたことから、改めて施行が決定し、2023年12月に道路交通法の施行規則が変更となり、飲酒運転根絶のための取り組みが強化されることに。

介護事業所や施設についても例外ではなく、自動車を業務で使用しており、安全管理者を選任している介護施設や事業所も同様にアルコールチェックと記録の保管が義務となります。

現在、ドライバーのアルコールチェックを乗車前に実施し、その記録を保存することが義務付けられています。

そこで必要なのが、アルコールチェッカーと記録簿です。

おすすめのアルコール検知器(アルコールチェッカー)

ここからは、おすすめのアルコール検知器をご紹介します。

最近は飲酒運転に関して意識も高くなり、購入できるところも増えてきていますが、一部、格安のアルコール検知器などで、アルコール検知器として国家公安委員会が定めたものでない場合もありますので注意が必要です。

タニタ アルコールチェッカー

価格:6,600円(税込)

■商品サイズ:幅 32mm×高さ105mm×奥行 17mm

■重量:約31g(乾電池含まず)

■電源:DC3V 単4形アルカリ乾電池2本

アイリスオーヤマ アルコールチェッカー

価格:4,180円(税込)

■商品サイズ:幅 37mm×高さ102mm×奥行20mm

■重量:50g

■電源:単4乾電池×2本(別売)

オートオフ・電池交換表示機能付き

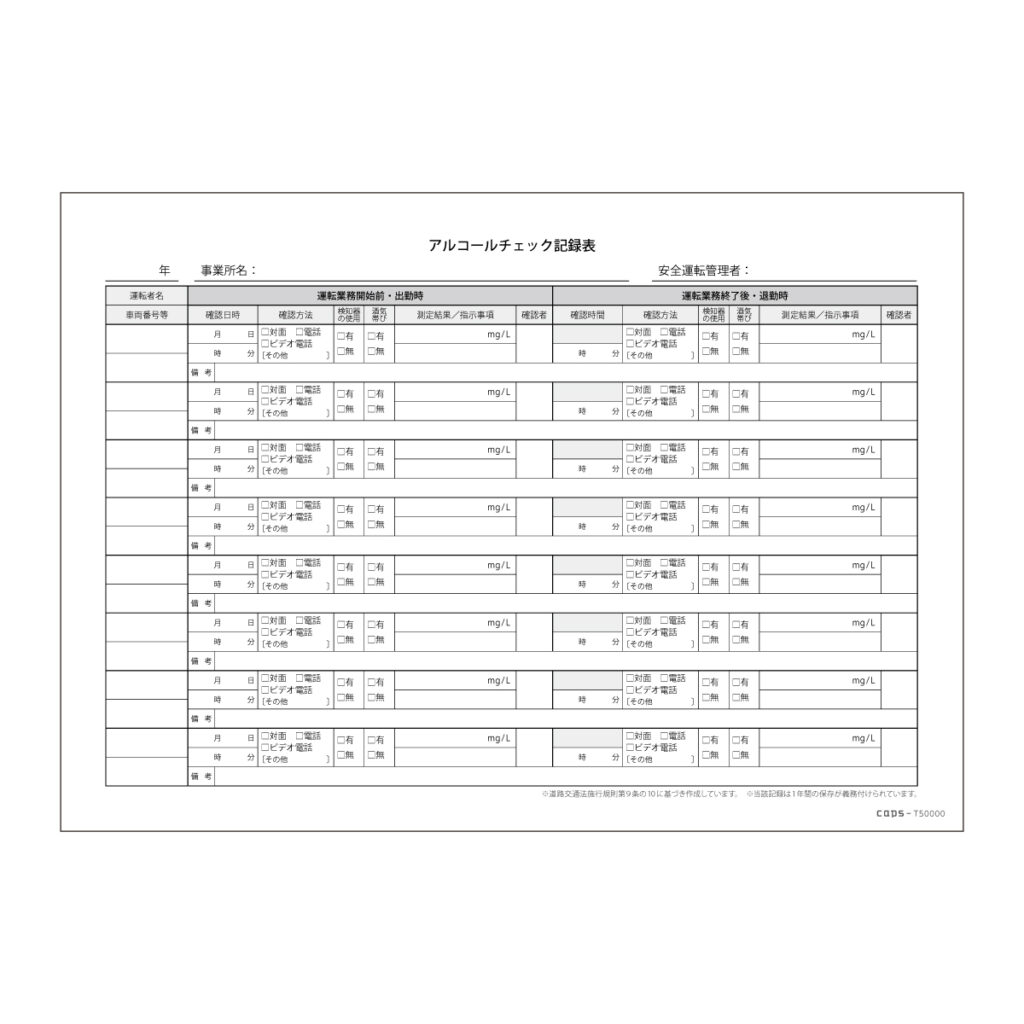

アルコールチェック記録表

アルコールチェック実施義務の事業所で必要なこと

アルコールチェック実施義務のある事業所(業務で白ナンバーの車両を5台以上、または定員11名以上の車両を1台以上保有する事業所)では、安全運転管理者の選任と届け出も必要です。

安全運転管理者の選任と届け出

安全運転管理者とは、一定台数以上の自動車を使用する事業所において、事業主が責任者として選任する人のことです。

事業主の運転に関する責任を明確にし、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図るため、安全運転管理者を選任することが道路交通法で定められています。また、安全運転管理者等を選任したときは、選任した日から15日以内に都道府県公安委員会に届け出なければなりません。

警察庁HP

安全運転管理者を選任を必要とする事業所

■自動車5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)を使用している事業所(※自動二輪車(50ccをこえるもの)は0.5台として計算)

■自動車運転代行業者は、台数に関係なく営業所ごとに選任事業所ごとに1人を選任

■事業所ごとに1人を選任

アルコールチェックの介護施設・事業所の具体的な取組方法

2023年12月からのルールは、酒気帯びの有無をこれまでの「目視などにより」チェックすることに加え、アルコール検知器を用いて確認し、記録し、その記録を1年間保存することとなっています。

適切なアルコールチェックと管理の実施

各施設・事業所では、出勤時に必ずアルコールチェックを実施し、記録を残すようにしましょう。また、直行直帰の場合は、あらかじめアルコールチェッカーと記録表を運転するスタッフに配布しておき、本人によりチェック・記録してもらうだけでなく、検査数値を画像などで安全運転管理者に送るなどし、第三者の目できちんと確認することが大切です。

従業者の酒気帯び運転は、刑事罰が科せられる可能性もありますが、何よりも、従業者自身やご利用者の命を守るために、改定内容を周知徹底し、安全運転に努めましょう。

アルコール検知器は適切に消毒

アルコール検知器といえば、息を吹きかけるタイプのものがほとんどで、呼気に含まれるアルコール濃度を短時間で検知することができます。

通常であればアルコール消毒を用いて消毒を行いたいところですが、アルコール検知器をアルコール製剤で消毒してしまうと、当然ながら消毒時のアルコールを検知してしまい、正しく測れなくなってしまいます。

感度のいいものであれば、近くにアルコール製剤があるだけで反応してしまうこともあるようです。

それでは、どのように消毒を行えばいいのでしょうか。

アルコール検知器を製造・販売しているメーカーによると、できる限り側にアルコール製剤がない場所や部屋、また、アルコール消毒後の手で触らないということを前提として、次亜塩素酸ナトリウム水溶液、次亜塩素酸水、界面活性剤(洗剤)、強アルカリ電解水(アルカリウォーター)などで消毒を行うことが推奨されています。

正確な数値を計測するために、適切な消毒方法で管理しましょう。

介護施設・介護事業所もあるコールチェックで安全安心な運転を!

酒気帯び運転に関する規制や罰則が強化されても、酒気帯び運転による事故はなくなっていません。

大切な従業員や利用者の命を守るのはもちろん、事業者としてその責任があります。

何か起こってしまう前に、安全安心な運転で命を守るためにも、しっかりと対策をしていきましょう。

投稿者プロフィール

-

介護・福祉の総合マーケットキャプスの管理者です。

介護事業所・介護に携わる皆様のお役立ち情報を発信しています。

最新の投稿

訪問介護2025年12月12日祝!ケアマネ試験合格~新人ケアマネが読んでおきたい本5選

訪問介護2025年12月12日祝!ケアマネ試験合格~新人ケアマネが読んでおきたい本5選 居宅介護2025年8月27日ケアマネさんにおすすめの本2025最新版|今年これだけは読みたい5選

居宅介護2025年8月27日ケアマネさんにおすすめの本2025最新版|今年これだけは読みたい5選 キャプスの商品・サービス2025年6月23日保育園・幼稚園・児童デイのレクにおすすめ!大きなぬりえ

キャプスの商品・サービス2025年6月23日保育園・幼稚園・児童デイのレクにおすすめ!大きなぬりえ 居宅介護2024年11月22日ケアプランに印鑑は不要|介護業界の押印ルールをおさらいしよう

居宅介護2024年11月22日ケアプランに印鑑は不要|介護業界の押印ルールをおさらいしよう

.jpg)

コメント