いま、全国の介護現場で深刻化している「ケアマネジャー不足」。居宅介護支援事業所においては、求人を出しても応募が来ない、せっかく育てた若手が辞めてしまう、といった悩みが相次いでいます。

特に制度改正ごとに複雑化する業務、ICT導入の遅れ、孤立感からくる精神的負担など、現場を取り巻く課題は山積みです。

この記事では、なぜケアマネが辞めていくのか、その理由とともに、採用・育成・定着の具体的なヒントを現場視点と経営視点の両方から考えていきます。

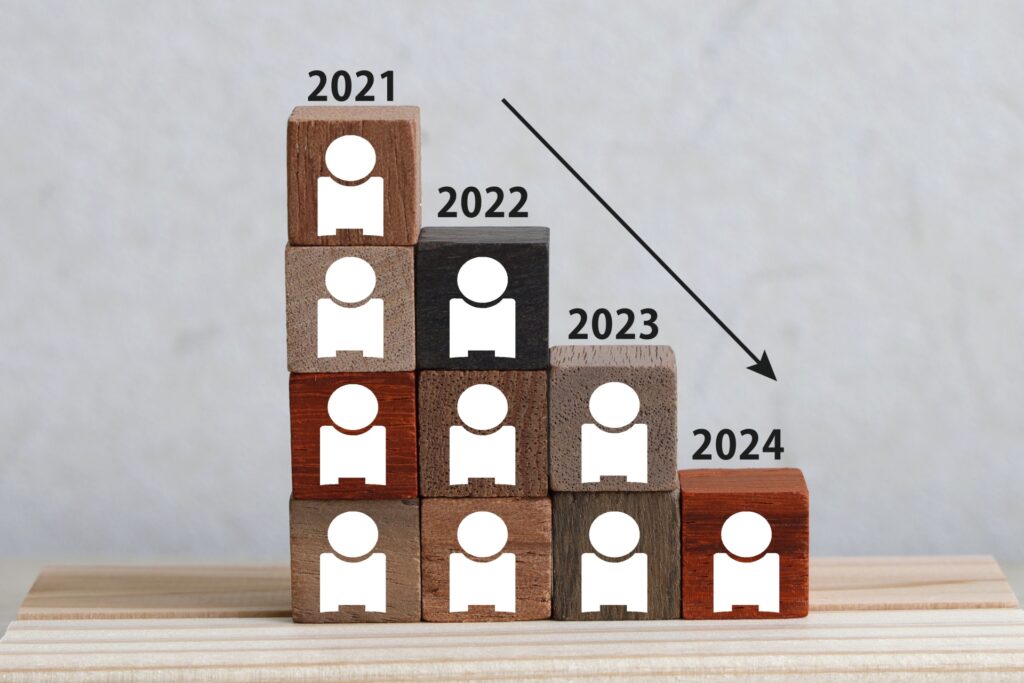

ケアマネの人材不足はなぜ起きている?

厚生労働省の統計によれば、ケアマネの有資格者数は一定数存在しています。しかし、実際に現場で働く人数は減少傾向にあります。

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001244391.pdf

要因のひとつはケアマネの高齢化です。

というのも、資格を持っている人の多くが定年を迎えている一方、若手が参入しづらい状況にあるからです。さらに業務量の増加、書類業務の煩雑さ、制度改定による不安定さが、職業としての魅力を損なっていることも大きな理由です。

人材不足は、利用者支援の質にも大きく影響します。一人当たりの担当件数が多くなりすぎれば、モニタリングやケアプランの質が低下し、利用者へのきめ細かな支援が難しくなります。

また、残されたケアマネに過重な負担がかかり、さらなる離職の連鎖を生む「悪循環」に陥ることもあります。事業所にとっては、採用コストの増加や稼働率の低下、運営上の不安定要因ともなりかねません。

地域偏在も大きな課題の一つです。都市部には求職者がいても、地方では人材確保が困難だとよく聞きます。

こうした背景が、全国的なケアマネ不足につながっているのです。

なぜケアマネは辞めていくのか?

実は、ケアマネが職場を離れる理由として最も多いのが、「事業所内外の人間関係」と「業務量の多さとその曖昧さ」です。

以前、事業所内でケアマネ間のひずみが生じ、出勤不能にまで精神的に追いやられてしまったケアマネの相談を受けたことがあります。また、利用者や家族、サービス事業者、医師との良好な関係性が職務上不可欠なため調整に四苦八苦することもよくあります。

こうした精神的な問題は、なかなか解決に至らず離職の選択になってしまう要因となります。

加えて、モニタリングや記録などの事務仕事が山積みとなり、「現場の支援よりも書類ばかりになってしまった」と嘆く声も少なくありません。

ケアマネが辞めていく5つの理由

それでは、ケアマネが辞めていく理由とは具体的にどんなことでしょうか。

① 業務負担の重さと多様さ

ケアマネの業務は、アセスメントやケアプラン作成、モニタリング、支援記録、サービス事業所との連携、給付管理など多岐にわたります。制度の変更やICT化などへの対応も求められ、経験の浅いケアマネには大きな負担になります。業務の範囲は広く曖昧で誤解を受けることも多くあります。 その上、福祉や医療が必要なケースも多く専門的な知識も必要になり、負担を感じるケースが多いようです。

② 利用者・家族からの過度な期待

時に「何でも屋」として扱われ、医療・介護・行政・家族の調整役として板挟みになる場面もあります。感情労働も多く、燃え尽き症候群に陥るケースも少なくありません。

どうしても自身が介入しなくてはならないケースもありますが、介護保険上で定められている仕事の範疇を超えて頼まれる事柄については慎重な対応が必要です。こうした介護保険外の仕事についてを「シャドウワーク」と言います。

③ 孤立しやすい職場環境

居宅ケアマネは基本的に個別対応が多く、相談しにくく励まし合えない職場環境もストレスの一因です。とくに小規模事業所では教育体制が整っておらず、孤独感から離職を選ぶこともあります。

短期間で離職を決意する場合は、ほとんど事業所内での孤立が原因となっていることが多いです。

④ キャリアパスや評価制度の不透明さ

ケアマネ業務は成果が数値化しにくく、他の職種と比べて評価が曖昧です。

役職や昇給のチャンスが少ないため、ケアマネを続けた先に何があるのか、やりがいや将来性を感じにくくなる人も多く見られます。

⑤ 職務内容に合わない給与額

現在の介護報酬制度では、「介護職員等処遇改善加算」や「ベースアップ等支援加算」などが介護職員に重点的に配分されており、居宅のケアマネは対象外です。

同じ介護職として責任の重い仕事を担っているのに「報われない」という不満が離職の一因となっています。

管理者やリーダーへ:辞めない職場をつくるためにできること

人材不足を根本的に解決するには、「人が辞めない職場」をつくることが最重要課題です。

ここには、管理者やリーダーが事業所で工夫をすればできることを紹介しています。

成長できる環境整備

まず、業務負担軽減のために、ICTを活用して記録業務やモニタリングを効率化しましょう。また、タブレット導入や共有のフォーマットを整備するだけでも負担が減ります。

また、OJTだけでなく、定期的な外部研修やロールプレイなどを通じて、成長できる環境を用意しましょう。

全部の研修を業務扱いにすることは難しくとも、ケアマネ業務を続けるために不可欠な研修に関しては、法人として協力してもらうように依頼してみましょう。このような上司の姿勢は自ずと信頼関係を構築します。

さらに、複数人で協力し合える体制づくりも不可欠です。事業所内の情報共有として、誰がどのようなケースでどのような支援を行っているのかを、管理者を筆頭に把握しておくべきでしょう。

これは、大きなリスクの回避につながります。また、新人が孤立しない工夫にもなります。

コミュニケーションの充実

月1回のミーティングや業務外での交流の場など、日頃の感謝やねぎらいを伝えたり、課題を話し合う場を作ることで、心理的安全性が高まります。

実をいえば、「こんなことを言ったら自分の立場が悪くならない?」とジレンマに陥るケアマネも多いのです。「電話は1回でとって」「自分以外のケアマネが私語で盛り上がっている」「トイレ掃除は新人の役目と言われた」など細かなことが離職の原因となっていることがあります。

評価制度の見直し

日々の工夫や配慮を可視化して評価することで、やりがいの維持につながります。

在籍期間や持ち件数、経験年齢などではなく、事業所独自の褒めポイントを作って評価するのも面白いです。

例えば、「事業所内の整理整頓を率先してやってくれる」とか「コピー機の用紙を常に補充してくれる」など些細なことでもやってくれる人がいないと困るような作業を実行してくれていることに、感謝し評価しましょう。

ベテラン・新人を問わず職場内で認めあうと、ミーティングが非常に盛り上がり和気あいあいとなります。

求職者・現役ケアマネさんへ:これからもケアマネとして働くために

ケアマネとして働く意義は大きく、ケアマネは地域包括ケアの中核を担う役割を果たします。

求職中の方は、給与面や福利厚生面だけでなく事業所の「教育体制」「チーム体制」「業務量の分担」「求人の理由」などをしっかり確認しましょう。

また、現在「辞めたい」と感じている人も、一度上司や同僚と率直に話すことが大切です。自分の負担や悩みを共有することで、解決への糸口が見つかるかもしれません。

必要なら転職も選択肢ですが、「続けるための工夫」も、まずは模索してみましょう。

まとめ これからのケアマネ業界に必要な視点

高齢者が増加し、ケアマネの高齢化、介護保険制度は一層複雑化しています。

だからこそ、持続可能な職場づくりが急務です。

- 若手が希望を持てる育成システム

- 中堅が安心して働ける支援体制

- ベテランが経験を活かせる評価制度

一人ひとりが「ここで働きたい」と思える職場環境があってこそ、離職は防げ、人材不足も改善へと向かうのです。

ケアマネジャーの離職は、単なる人手不足の問題ではなく、「支援の継続性」や「地域包括ケアの質」に直結する重大な課題です。

しかし、原因を正しく知り、対策を一つずつ積み上げることで、必ず改善の道は見つかります。

現場の努力と制度の後押しの両方が必要な今、まずは事業所ごとにできる工夫を一つずつ積み重ねていくことが、未来への第一歩になるはずです。

投稿者プロフィール

- 介護福祉士・主任介護支援専門員・認知症ケア専門士・社会福祉士・衛生管理者・特別養護老人ホーム施設長・社会福祉法人本部長経験と、福祉業界で約25年勤務。現在は認知症グループホームでアドバイザー兼Webライター。

最新の投稿

居宅介護2025年8月28日ケアマネ試験まで残り2か月!直前期にやるべき合格対策とは

居宅介護2025年8月28日ケアマネ試験まで残り2か月!直前期にやるべき合格対策とは 居宅介護2025年7月22日ケアマネが辞めていく理由とは?人材不足にストップをかける5つのヒント

居宅介護2025年7月22日ケアマネが辞めていく理由とは?人材不足にストップをかける5つのヒント 居宅介護2025年5月26日ケアマネは何でも屋?業務範囲外の依頼の向き合い方とは

居宅介護2025年5月26日ケアマネは何でも屋?業務範囲外の依頼の向き合い方とは 通所介護2025年5月8日「通所介護サービス提供体制強化加算」の効果的活用法とは?

通所介護2025年5月8日「通所介護サービス提供体制強化加算」の効果的活用法とは?

.jpg)

コメント