介護事業所の運営では、加算の算定は経営の安定やサービス向上に直結します。

特に「通所介護サービス提供体制強化加算」は、利用者や家族が事業所の質や職員の定着率を可視化できる、重要な加算の一つです。

本記事では、加算の概要と取得要件を簡単に説明し、どのように活用すれば事業所運営に効果的かについて解説しています。

すでに「サービス提供体制強化加算」を算定している事業所の方や、これから算定しようと考えている方にはぜひ読んでいただきたいと思います。ケアマネージャーや利用者、家族の方々に選ばれる事業所として、この加算を効果的に利用してください。

介護サービスの現状と課題

これからの日本は、高齢者の増加と人口減少によって厳しい人材不足が予想されます。

特に介護業界は、2035年には約297万人の人材不足が予測され、これが医療・介護サービスの提供に悪影響を及ぼしかねません。

現在の介護業界が抱えている課題は、「人材不足」と「経営難」ですが、介護業界の人材不足の原因は、「給与・待遇の問題」「社会的評価の低さ」「過酷な労働環境」などと言われています。

また、介護事業所の倒産件数は2022年に過去最多を記録し、143件で前年比76.5%増、さらに2023年の12月15日までの統計で、訪問介護事業所の倒産は60件を記録し、過去最多になりました。

介護事業所の倒産数が増加している原因も、「新型コロナウイルスの影響」「コスト増を補えない介護報酬」「人員の不足」などです。

これらの課題を解決するために国が出した策が、近年の報酬改定で増えている加算です。改定ごとに細かな要件の変更があったり、加算の点数が変わったりとついて行くのに大変なところがありますが、この加算を算定していかなければ事業所の運営自体が難しくなるでしょう。

今回はその中の「通所介護事業所サービス提供体制強化加算」について説明します。

通所介護サービス提供体制強化加算とは?

サービス提供体制強化加算とは、人材やサービスの質を確保した事業所を段階的に評価する加算です。

令和3年の介護報酬改定で変更され、勤続年数も大きく関わるようになりました。介護福祉士の割合だけでなく、経験豊富な職員が一定割合以上在籍していることで質の高い介護サービスを推進させることがサービス提供体制強化加算の主な目的です。

加算の種類と単位数

- サービス提供体制強化加算(Ⅰ):22単位/回

- サービス提供体制強化加算(Ⅱ):18単位/回

- サービス提供体制強化加算(Ⅲ):6単位/回

算定要件

算定要件は以下の通りです。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ):

以下のいずれかに該当すること。

①介護福祉士70%以上

②勤続10年以上介護福祉士25%以上

サービス提供体制強化加算(Ⅱ):

介護福祉士50%以上

サービス提供体制強化加算(Ⅲ):

以下のいずれかに該当すること。

① 介護福祉士40%以上

② 勤続7年以上30%以上

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750362.pdf

この加算は、介護福祉士の占める割合や勤続年数等の違いがありますし、人員の計算方法や各自治体の基準など詳細なルールがあります。最新の情報を確認しながら準備を進めましょう。

加算の取得がもたらすメリットとは?

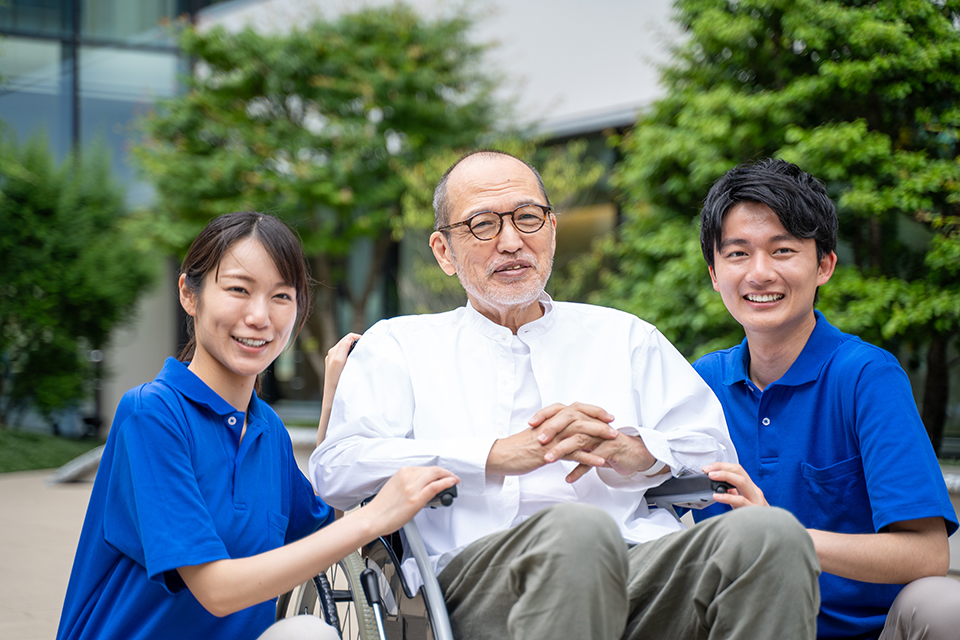

介護技術者に関する資格は多数ありますが、介護福祉士は唯一の国家資格です。介護福祉士が介護従事者全体に占める割合の高い事業所は、専門性の高いサービスが提供されているとみなされます。

また、勤務年数が長くなると職員がキャリアアップを目指しやすくなるほか、利用者としても顔なじみの職員がいることで安心感があることが期待できます。

加算を算定するための要件は、当然、事業所にとってプラスな面が大きいのです。

それでは、加算を算定する具体的なメリットを見ていきましょう。

事業所の収益向上

加算を算定することで、介護報酬の増加につながり、経営の安定化が期待できます。経営が安定すると賃金や職場環境等にも良好な影響が出てきます。経営の安定化とともに事業所の信頼度もアップし、利用者数も安定します。

人材確保と定着率の向上

離職の多い業界の上位に常にあげられる介護業界ですが、この加算を算定することで法人自体も人材定着のための方策を検討し、キャリアアップの支援を実施しやすくなります。道筋を立てて示してあげられれば、職員たちも将来像が見えるようになるでしょう。

加算を活用した業務改善の4つの具体策

では、この加算を算定することでステークホルダーから要求されることはどんなことでしょうか?

その要求を一つひとつ改善していくことで業務改善の具体策が見えてきます。

例えば、「怒らないで」、「転倒させないでほしい」「笑顔で挨拶をしてほしい」「ゆっくり話がしたい」「相談窓口をはっきりしてほしい」「職員さんがいつも忙しそうだ」「利用料が上がったけど何が変わったのか」…などなどです。

どのような目標で業務を改善していけばよいか、4つのポイントをあげてみました。

介護職員のスキル向上と定着率の向上

介護福祉士が一緒に働くことで、介護技術指導や要介護者へのかかわり方、リスクマネージメントの考え方など指導が常態化し、事業所としての介護力が向上します。ひいては職員の定着率にもつながっていきます。

そのための具体的な方策は以下の通りです。

- 資格取得支援や研修制度の導入

- リーダー育成プログラムの実施

- 多様性のあるキャリアラダー制度・キャリアアップ制度の整備・運営・見直し

業務の効率化とサービスの品質向上

常に人員が不足している事業所もあるかもしれません。そのためには人でなくてはいけないことと人以外のもので解決することを選別していく方法があります。

- シフト管理の最適化

- ICTツールの活用による記録業務の効率化

- AIの利用検討

情報発信方法の拡大

発信ツールは、パンフレットや毎月のお便りだけでなく、ホームページやSNSを活用します。一人の担当者に任せるのではなく、職員全員が輪番で回すなどすると個々の性格が出て面白くなるでしょう。

利用者の声や職員のインタビュー、デイサービスの活動風景、お出かけの様子なども記念写真ではなく普段の姿が見られるもの(時には動画なども)を入れると話題になりやすいです。併せて、これらの存在をアピールすることも重要になります。利用者や外部の人が「この事業所変わった」を一番感じてくれます。

- SNSの活用

- 開かれた事業所のポリシーの共有・発信

働きやすい職場環境

この加算は、長く安定して働いてもらうことが要件です。職員が辞めることは事業所にとってリスクですが、利用者や家族にとっても大きなマイナス要因となります。「いつも人が辞める…」と言うのは事業所を選ぶ時の負のポイントです。

そのためには、職員の頑張りがきちんと評価されたり、有休が取りやすかったり、困った時や緊急時など互いに助け合えるなどの環境が大切です。

また、離職の一番の原因は「人間関係」です。職場における人間関係についても検討しましょう。

- 明確な人事評価による給与基準の整備・周知

- 福利厚生の充実を図る

- 職員の困りごとを聞く第三者的な相談窓口の設置

- 上司・経営陣・職員間および関係者のハラスメント防止強化

未来を見据えた事業所運営とは?

介護報酬改定は定期的に行われます。

先日、厚労省が「2040年に向けたサービス提供体制等の在り方に関する中間とりまとめ」を公表しました。

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/01.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/02.pdf

高齢化と併せて認知症高齢者の増加や独居の高齢者等の増加、人口減少の時代に向けてどのように高齢者を支えていくのか等の基本的な考え方を取りまとめた資料です。

今後の報酬改定の方向性を見る意味において重要なポイントとなるでしょう。

加算を算定したその先のビジョンを話そう

加算を取得したことで得られた成果を、何に対してどのように活用していくかを職員間で検討・共有することで、課題を克服し持続的な成長を皆で目指すことができます。

例えば以下のようなことです。

- 利用者満足度向上のための取り組み

- 事業所のブランド力向上と長期的な経営戦略

- 地域の信頼のためのネットワーク作り

これらのことを地道に実施していくことが、利用者の安心・安全なケア体制の構築に貢献でき、地域で高く評価されるに違いありません。

まとめ

通所介護サービス提供体制強化加算は、単なる収益向上の手段ではなく、事業所の質を向上させる重要な要素です。高齢化や人口減少のスピード等地域によって大きな差がある中、高齢者の介護サービス需要やその変化にも地域差があり、地域のサービス供給の状況も様々です。

人材育成や業務改善を通じて、加算の先にある「より良い介護サービスの提供」を目指しましょう。経営者やリーダーがこの視点を持つことで、事業所の競争力を高め、利用者・職員双方にとって魅力的な環境を実現できます。

この加算は、「事業所がどのように進化できるか」を職員がみんなで多方向から考えることができる加算です。加算の要件を効果的に利用しましょう。

参考:

内閣府(2022)「令和4年版高齢社会白書」・厚生労働省「第8期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について(令和3年7月9日)」

厚生労働省「第220回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」

投稿者プロフィール

- 介護福祉士・主任介護支援専門員・認知症ケア専門士・社会福祉士・衛生管理者・特別養護老人ホーム施設長・社会福祉法人本部長経験と、福祉業界で約25年勤務。現在は認知症グループホームでアドバイザー兼Webライター。

最新の投稿

居宅介護2025年8月28日ケアマネ試験まで残り2か月!直前期にやるべき合格対策とは

居宅介護2025年8月28日ケアマネ試験まで残り2か月!直前期にやるべき合格対策とは 居宅介護2025年7月22日ケアマネが辞めていく理由とは?人材不足にストップをかける5つのヒント

居宅介護2025年7月22日ケアマネが辞めていく理由とは?人材不足にストップをかける5つのヒント 居宅介護2025年5月26日ケアマネは何でも屋?業務範囲外の依頼の向き合い方とは

居宅介護2025年5月26日ケアマネは何でも屋?業務範囲外の依頼の向き合い方とは 通所介護2025年5月8日「通所介護サービス提供体制強化加算」の効果的活用法とは?

通所介護2025年5月8日「通所介護サービス提供体制強化加算」の効果的活用法とは?

.jpg)

コメント