令和6年4月から、訪問介護事業所でもBCPの策定が義務化となりました。

策定が義務化されたということ以前に、近年は毎年どこかで大きな災害が起こっている状態です。実際に災害に遭った地域では「まさかここが被害に遭うとは」という声がいつも聞かれます。

訪問介護事業所の皆さんは、事業所として「もしも」の事態にどのように備えていますか?

今回は、令和6年の介護報酬改定によって義務付けられた「介護事業所の業務継続のための取り組み」について、紐解いていきましょう!

訪問介護事業所がBCP策定義務化!何からしたらいいの?

そもそもBCPとは、正式には「事業継続計画」といい、企業が災害やテロ攻撃など、緊急事態に遭遇した場合に、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時から行うべき活動や緊急時の事業継続のための手段や方法を取り決めておくためのものです。

ここ数年、災害の被害が各地で起こっていることから、大企業はもちろん、中小企業の多くもBCP策定に取り組むようになってきました。

もし、突然の災害で事業所に被害が及び、事業所としての機能が突然失われてしまったら、訪問先で大地震が発生したら、どう対応しますか?

事業所のスタッフの皆さんが「もしも」の時に「どのように」行動するかを決めていますか?

そのうち作ろうと思っていた「BCP」。でも、いったい何からしたらいいの?と途方に暮れている方も多いはずです。介護事業所は、利用者への対応などもあり、一般企業のBCPと同じというわけにはいきません。

ここからは訪問介護事業所という目線から、BCPに取り組む必要性やBCP策定のポイントをみていきましょう。

訪問介護事業所がBCPに取り組む必要性

もしも緊急事態が発生し、突然、通常のサービスを行うことができなくなってしまったら、どうなるでしょうか。

サービスを受けているご利用者が困ります。命に関わることもあるかもしれません。

サービスを行うことのできない期間が伸びれば、従業者の給与を支払うことができなくなり、従業者の皆さんやその家族が困ります。

さらには、会社の継続・存続自体が困難な状態になるかもしれません。

しかし、平時から、緊急事態が発生したときの最重要事項は何か、何をまず優先的に復旧させるのかを考え、サービスの復旧のための方法や役割についてスタッフ全員に周知しておくことで、慌てず適切に対応ができるのです。

介護事業所のBCPの作成方法

では、実際にBCPに取り組もう!と思ってスタートしようとすると、ほとんどの人はすぐに壁にぶつかってしまいます。あまりに決めごとが多く、「このパターンはどうだろう?」「こんな場合もある」と、どんどん深みにはまってしまうのです。そこで、効率的に進めていく方法をお伝えします。

①BCP策定メンバーを決める

よくありがちなのが「やらないといけないね」「ボチボチ作らないといけないね」というぼんやりとした声かけです。いつか/誰かがやってくれるという気持ちでは、いつまで経っても完成しません。

まずはメンバーを決めるということが一番最初に行うべきことですが、できるだけ全体に声掛けができる人を主な策定メンバーとし、複数の人が関わるようにすることが大切です。

ひとりで行おうとすると、必要な視点が抜けていたり、そもそもかなりの業務量になってしまうため、途中で疲弊してしまうからです。

②BCPの完成期限を決める

次に、いついつまでに完成させよう!という具体的な日付の目標をもって取り組むことが大切です。

忙しい訪問介護事業所です。時間があるときにやろうと思うと、なかなかそんな時間は生まれません。

いつまでに、どの部分を完成させるのか、しっかりと期限を決める必要があります。

③身近な「緊急事態」から取り組む

水害・地震・火災など、考えうる「緊急事態」は多岐にわたります。

インフルエンザやコロナウイルスなども身近な緊急事態と言えるでしょう。

水害が起こりやすい地域であったり、直近で感染症がスタッフや利用者に増え困った経験があるなど、身近で考えやすいもの、実際に従業者の皆さんが今、困っているところからスタートするというのも大切なポイントです。

④ひな形となるものを活用する

既にBCPを策定している事業所があれば、参考にさせてもらうというのもひとつです。一般企業のものも大枠を理解するにはいいですが、当てはまらない部分も多くなるため、余計混乱してしまうこともあります。

自治体によってはある程度のひな形を提供しているところもあるので、一度調べてみられると良いでしょう。

訪問介護事業所のBCP策定におすすめ!簡易版BCP

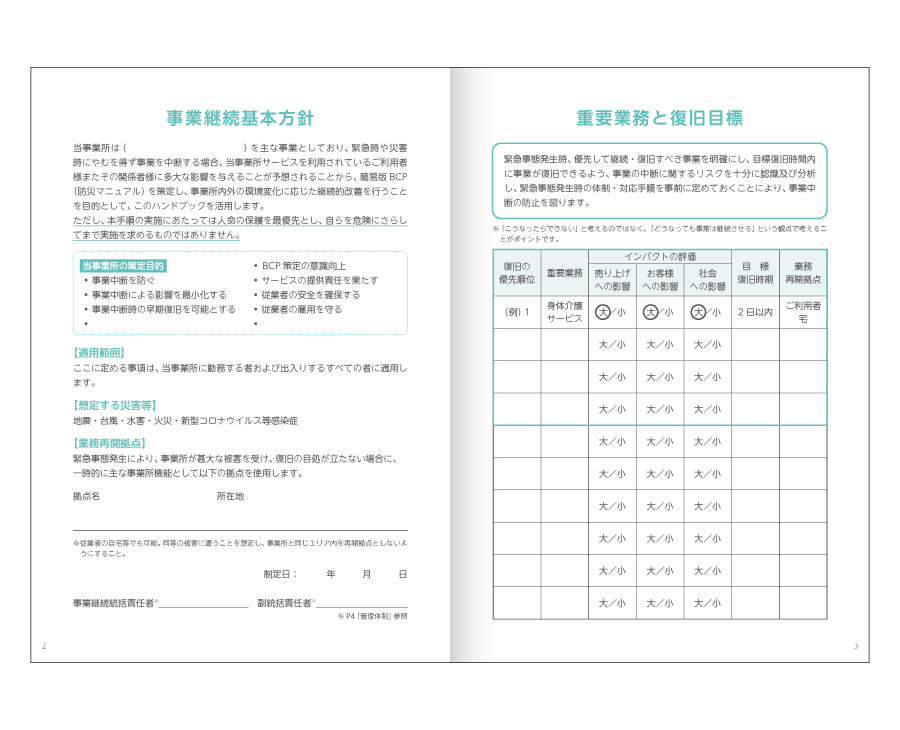

キャプスが発行している「訪問系サービス事業所のための命と会社を守る防災マニュアル(簡易版BCP)」は、実際のBCPでも策定する内容のポイントを、訪問系介護サービス事業所の目線でわかりやすく1冊にまとめています。

「業務継続のための取り組みって何をしたらいいの?」「BCPのイメージが湧かない」そんな方にはまず最初に手に取っていただきた1冊です。

BCPでも策定する内容を分かりやすく収録

「事業継続基本方針」「重要業務と復旧目標」「緊急事態発生時の危機管理体制」

文字だけみると難しそうに見えますが、これらは実際のBCP策定時に最も大切になる重要ポイントです。

緊急事態が発生したときに、何を最優先に・誰がどのように対応するか、といったところを決めておく部分となります。

「簡易版BCP」では、最も複雑で取り決めが難しい部分を、わかりやすく、従業者の皆さんにもBCPの必要性を理解してもらいやすいように構成しています。

また、地震や水害等の自然災害が起こったときの対応について、事業所内・訪問先での対応方法をマニュアルとして収録しています。

新型コロナウイルス感染症については、厚生労働省のガイドラインに沿った対応マニュアルをまとめています。

また、訪問系サービス事業所で起こりやすい緊急事態への対応の注意点や、応急処置などの情報はもちろん、事業所が緊急時に連絡すべき連絡先をまとめておくことができます。

書き込み式で事業所独自のマニュアル作成!

一番の特徴としては、書き込み式なので、事業所独自の取り決めについても記入することができるという点です。

事業所の場所やご利用者の自宅の環境、従業者の移動手段など、一般的なマニュアルでは対処できないこともあります。

各ページには書き込みスペースもあり、皆さんで意見を出し合いながら、空欄を埋めていくことで、「ウチの事業所には当てはまらない」という内容もカバーすることができるのです。

研修の一環として全員で取り組むことで防災意識向上にも

介護報酬改定の内容は「業務継続の取り組み強化を目的として、BCP等の策定、研修、訓練(シュミレーション)の実施等を全事業者に義務付ける」ということです。

この簡易版BCPを研修の一環として従業者の皆さんと考えながら、作成してみてください。

また、出来上がったらそれに沿って訓練(シュミレーション)を行い、うまくいかなかったところを見直します。

この繰り返しを行うことで、事業所のBCPが完成していくのです。

初めてBCPに取り組むという事業所の方にもわかりやすいように、進め方の「手引き」もついていますので、ぜひ、できるところから取り組んでいただきたいと思います。

従業者の皆さんと一緒に取り組み、実施することで、ひとりひとりの防災意識もきっと高まっていくはずです。

まとめ

必要とはわかっていてもなかなかすぐに取り組むことが難しいBCP。

まずはこの1冊からスタートして、少しずつ事業所独自のBCPを完成させましょう。

従業者や利用者の皆さんの命と会社を守る第一歩です。

投稿者プロフィール

最新の投稿

訪問介護2024年10月15日訪問介護事業所のBCP作成方法|利用者とスタッフを守る「まずはこれだけ」

訪問介護2024年10月15日訪問介護事業所のBCP作成方法|利用者とスタッフを守る「まずはこれだけ」 キャプスのおりがみ講座2020年4月28日#3【兜(かぶと)の折り方 Samurai Helmet】

キャプスのおりがみ講座2020年4月28日#3【兜(かぶと)の折り方 Samurai Helmet】 訪問看護2020年4月21日未来につなぐ人材育成のエッセンス!相手を理解したいならこれを聞こう

訪問看護2020年4月21日未来につなぐ人材育成のエッセンス!相手を理解したいならこれを聞こう

.jpg)

コメント